Endlich Frühling! Wenn die Natur erwacht, freuen wir uns über Vogelgezwitscher in den Bäumen ganz besonders. Dabei sind wir uns der Gefahr, der die Tiere in unserer modernen Welt ausgesetzt sind, kaum bewusst.

Text: Elke Papouschek

Glas ermöglicht in der Architektur ein effektvolles Spiel mit Durchsicht, Spiegelung und Beleuchtung, hat für Vögel aber oft tödliche Auswirkungen. Sie sind nämlich nicht in der Lage, Glas zu erkennen, prallen daran auf und verenden im schlimmsten Fall. Der Tod an den Glasscheiben ist heute eines der größten Vogelschutzprobleme und wird mit der steten Ausdehnung von Siedlungsgebieten und der steigenden Beliebtheit von Glas als Baustoff von Jahr zu Jahr akuter. In Deutschland verunglücken jährlich 100 bis 155 Millionen Vögel an Glas. Für Österreich dürften die Zahlen im Verhältnis ähnlich hoch sein, man schätzt sie auf 10 bis 15 Millionen.

Stiller Tod. Warum wir vom Sterben der Vögel nichts oder nur sehr wenig mitbekommen ist einfach erklärt. Viele der Kollisionsopfer sind nicht sofort tot, sondern schwer verletzt und flattern noch in ein Gebüsch. Die meisten verursachen keine Spuren am Glas und ihre Kadaver werden innerhalb kürzester Zeit von Füchsen, Mardern, Katzen, Ratten oder Krähen entsorgt. „Würden wir genauer hinsehen, würden wir aber schon etwas mehr der Unfälle wahrnehmen: Gefiederabdrücke oder einzelne zurückgebliebene Federn zeugen vom tödlichen Aufprall.“, weiß Martin Rössler, der in der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf die Wirkung verschiedener Markierungen untersucht, die Glasflächen für Vögel wahrnehmbar machen sollen. Wenn wir auch auf die Architektur im Großen kaum Einfluss haben, können wir im kleinen Rahmen achtsam sein und versteckte Vogelfallen aus der Welt schaffen, sei es im privaten Wohnbau, bei Gemeinschaftsgebäuden oder im Garten. In Niederösterreich besteht auch die Möglichkeit, gesichteten Vogelanprall der NÖ Umweltanwaltschaft zu melden.

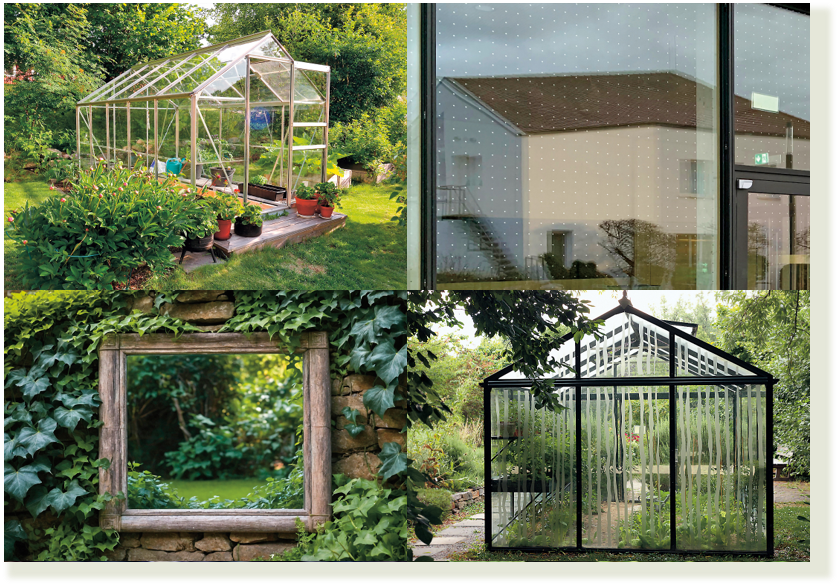

Durchsicht und Spiegelung als Falle. Glasflächen mit freier Durchsicht, wie Wind- und Lärmschutzwände, Verbindungsgänge, Wintergärten, transparente Balkon- und Terrassenelemente sowie Hausecken sind verhängnisvoll für Vögel. Die Augen der meisten Vogelarten liegen seitlich am Kopf. Dadurch sehen sie seitwärts in einem großen Winkel, das räumliche Sehen ist aber stark eingeschränkt. So können sie Hindernisse im schnellen Flug nur schlecht erkennen, nehmen nur die Landschaft hinter der Glasscheibe, oder sich darin spiegelnde Bäume und Sträucher wahr und fliegen ungebremst dagegen. Aber auch Gartenspiegel und andere dekorative Elemente mit Glas können zur unbedachten Falle werden.

Tödliche Glasfallen für Vögel entstehen durch Spiegelung und Durchsicht. Abhilfe schaffen bedruckte Folien (SEEN-Elements) – einlaminiert zwischen Glas bei Neubauten oder appliziert auf Glas bei Nachrüstungen, geklebte Muster oder Punkte, aber auch gespannte Schnüre.

Was hilft? Verwenden Sie Glas möglichst nur dort, wo es funktional gerechtfertigt ist. Gefährliche Flächen lassen sich nachträglich entschärfen. Bedruckte Folien (SEEN-Elements), gespannte Schnüre, Punktraster aus Klebepunkten – vieles ist möglich und auch kreative Lösungen funktionieren, z. B. wenn man mit wasserfesten Stiften Muster auf die Scheibe malt. Um die Spiegelung zu brechen, müssen die Muster und Markierungen unbedingt außen auf der Glasscheibe angebracht werden, freistehende Scheiben wie z. B. Lärmschutzwände müssen auf beiden Seiten markiert werden. Wichtig ist auch, dass nur vollflächig markierte Scheiben für die Vögel als Hindernis erkennbar sind. Dabei besagt die Handflächen-Regel, dass die Abstände zwischen Markierungselementen nicht größer als eine Hand breit (10 cm) sein sollten, sonst entsteht der Eindruck einer Durchflugsmöglichkeit. Außenjalousien sowie Metall- oder Holzlamellen mit maximal 10 cm Zwischenraum sind ebenfalls ein guter Vogelschutz. Innenvorhänge und Innenjalousien können zwar die Durchsicht, nicht aber die Spiegelung verhindern und sind daher nur eine Notlösung. Weniger Beleuchtung in Innenräumen sowie im Außenbereich von Gebäuden reduziert das Anflugrisiko und die Irritation von Vögeln und Insekten.

Was hilft nicht? Wirkungslos sind aufgeklebte Greifvogelsilhouetten. Schon Konrad Lorenz hat nachgewiesen, dass sich ein Greifvogel in seiner typischen Art und Weise bewegen muss, um von seiner Beute als Feind erkannt zu werden. Aus diesem Grund lösen Vogelaufkleber keine Fluchtreaktion aus, viele Vögel prallen unmittelbar neben diesen Aufklebern gegen die Glasscheibe. Auch sogenannte „UV-Markierungen“ verhindern Vogelanprall nur unzureichend oder gar nicht. Die Fähigkeit mancher Vogelarten auch im UV-Bereich zu sehen, dürfte für die Orientierung beim Flug keine Bedeutung haben. Ebenso wenig hilfreich sind feine Linien, akustische Maßnahmen und auch ungeputzte Fenster.

---------------------------------

INFO: wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie, umweltanwaltschaft.gv.at

Der Verein Auring der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf beschäftigt sich unter anderem mit der Erforschung der Vogelwelt in den oberen March/Thaya Auen. Er testet aber auch seit 2004 im Auftrag der Wiener Umweltanwaltschaft Markierungen, die Glasscheiben für Vögel wahrnehmbar machen sollen. Bei diesem Wahlversuch, der sehr gut abgesicherte Ergebnisse liefert, werden Markierungen von Glasscheiben Flugtunnel-gestützt geprüft. Hinter der Idee, Vögel durch einen Tunnel zu schicken, steht, dass Vögel grundsätzlich zum Licht flüchten. Hinter dem Ende des Tunnels stehen im Tageslicht die Glasscheiben mit den zu testenden Markierungen. Unmittelbar davor werden die Vögel von einem Netz, dessen feine Maschen vom Vogelauge optisch nicht wahrgenommen werden, abgefangen und sofort freigelassen. Ihr Aufenthalt im Tunnel dauert nur wenige Sekunden. Die Ergebnisse der Forschungen sind in der Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ nachzulesen.

---------------------------------

DOWNLOAD: vogelglas.vogelwarte.ch

© 2024 Amt der NÖ Landesregierung